日米首脳会談でも「深刻な懸念」が表明された新疆ウイグル自治区の人権問題。同地区産の原料を使う企業が考慮すべき点は何か。弁護士の高橋大祐氏に聞いた。

新疆ウイグル自治区で強制労働があるとして、欧米のNGOが新疆綿を使うアパレル企業を告発した。欧米企業の一部は、新疆綿の使用を取りやめた。これに反発した中国では、H&Mなどの製品の不買運動が広がっている。日本のアパレル企業も新疆綿の使用を巡り、難しい判断を迫られている。

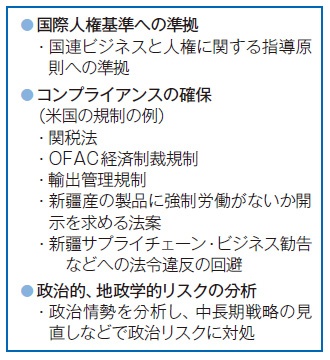

高橋 大祐 氏(以下、敬称略) この問題は「ビジネスと人権」に関わる重要な問題だ。だが、企業はコンプライアンス上の視点も持つ必要がある。新疆ウイグル問題に対して各国は既に様々な規制を導入しているからだ。

例えば米国の場合、関税法で強制労働によって生産された製品の輸入を禁止している。2021年1月、ウイグルから調達された綿やトマトの輸入に対する保留命令が発令された。

OFAC経済制裁規制もある。人権侵害に関与した対象者との取引を禁止する規制だ。これは日本企業にも域外適用され得る。

輸出管理規制もある。安全保障上問題がある企業のリスト「エンティティー・リスト」を作り、米国製品の輸出を禁止する法律で、ウイグルの人権侵害が疑われる中国企業も多く掲載されている。リストの企業と取引すれば、コンプライアンス上の問題が生じ得る。

以上3つに加え、20年9月には、米上場企業に対して新疆産の製品に強制労働がないかの開示を求める法案も米下院を通過した。紛争鉱物規制に似た規制だ。日本企業が新疆産の原材料を使った製品を米国に輸出する際に影響を受けるだろう。

米国務省が20年7月に発表した「新疆サプライチェーン・ビジネス勧告」もある。強制労働などの人権侵害に加担する中国企業とサプライチェーン上でつながっているリスクについて、企業に注意を促す勧告だ。

日本企業がウイグル問題を考える際、こうした法令違反を回避することは最低限必要である。

■ ウイグル問題で持つべき視点

人権デューデリを常に前面に

米国と同様、中国も輸出管理規制や経済制裁規制を設けた。日本企業は米中の規制の板挟みになっている。欧米の投資家や消費者の信頼を失いたくないが、中国市場も失いたくない。新疆産の原料の取引を停止するか、原料の使用を続けるか、どう判断すればよいか。

高橋 米国か中国か、どちらに付くかで判断すべきではない。軸に置くべきは、世界が承認した国際基準、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」だ。これに基づいて判断、対応し、説明すべきだ。サプライチェーンを通じて人権侵害のリスクを評価し、対処するという人権デューデリジェンスの実施が肝となる。

からの記事と詳細 ( 新疆ウイグル問題は3つの視点で考えよ - 新公民連携最前線 )

https://ift.tt/3fhUHsq

0 Comments:

Post a Comment